|

Die Unterdrückung der Tibeter |

|

||

|

|||||||

| Die Zerstörung einer Hochkultur |

| Tatkräftige Unterstützung der Tibeter fehlt trotz Solidaritätsbekundungen |

| Von Dr. Uwe Meya |

"Die Tibeter haben die Sympathie der Welt gewonnen, aber nicht ihre Unterstützung." So bilanzierte sinngemäß ein amerikanischer Journalist die Situation 1998 - treffender kann man wohl kaum in einem Satz die Lage der Tibeter heute zusammenfassen. Große Sympathien begegnen weltweit dem Dalai Lama und dem tibetischen Volk, die Lage als unterdrücktes Land und die von der Auslöschung bedrohte Kultur sind weltweit ein Begriff, zahlreiche Unterstützer-Gruppen agieren in vielen Ländern der Welt - was fehlt, ist die entschiedene und tatkräftige Unterstützung durch die internationale Staatengemeinschaft. "Die Tibeter haben die Sympathie der Welt gewonnen, aber nicht ihre Unterstützung." So bilanzierte sinngemäß ein amerikanischer Journalist die Situation 1998 - treffender kann man wohl kaum in einem Satz die Lage der Tibeter heute zusammenfassen. Große Sympathien begegnen weltweit dem Dalai Lama und dem tibetischen Volk, die Lage als unterdrücktes Land und die von der Auslöschung bedrohte Kultur sind weltweit ein Begriff, zahlreiche Unterstützer-Gruppen agieren in vielen Ländern der Welt - was fehlt, ist die entschiedene und tatkräftige Unterstützung durch die internationale Staatengemeinschaft.

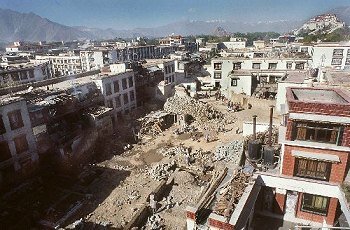

Vor 46 Jahren, am 10. März 1959, erhoben sich die Tibeter in Lhasa gegen die chinesischen Invasoren, und der Dalai Lama floh in das indische Exil. Der Zorn der Tibeter entlud sich in jenen Tagen gegen die chinesische "Volksbefreiungsarmee", die mehr und mehr ihr wahres Gesicht als brutaler Unterdrücker Tibets zeigte. Im Laufe mehrtägiger Kämpfe verloren über 15.000 Tibeter ihr Leben, während der Dalai Lama und mit ihm rund 80.000 Tibeter mit knapper Not aus dem Lande fliehen konnten. China war im Jahre 1950 in Tibet einmarschiert, nachdem Mao Zedong die "friedliche Befreiung Tibets" als eines der ersten Staatsziele der gerade proklamierten Volksrepublik China erklärt hatte. Die einmarschierende chinesische Armee, der die schlecht ausgerüsteten Tibeter an der Ostgrenze Tibets militärisch wenig entgegenzusetzen hatten, verhielt sich zunächst gegenüber der Bevölkerung korrekt, half den Bauern bei der Ernte und verteilte Geschenke. Noch glaubten die Chinesen, dass die Mehrzahl der Tibeter nur darauf wartete, von ihnen aus einer finsteren, rückständigen Sklavenhaltergesellschaft "befreit" zu werden. Kooperation schlug schnell in brutale Gewalt um, nachdem die Tibeter den Invasoren zu verstehen gaben, dass sie von nichts "befreit" werden mussten, noch weniger durch eine auswärtige Macht. Das 1951 unter Zwang mit einer tibetischen Delegation geschlossene 17-Punkte-Abkommen zur "friedlichen Befreiung Tibets", das dem Land innere Autonomie garantierten sollte, wurde von China nie ernsthaft befolgt. Während die Invasoren in Osttibet bereits mit unvorstellbarer Brutalität gegen den wachsenden tibetischen Widerstand vorgingen, prägten sie auch in Zentral-Tibet immer deutlicher das Leben in Politik, Wirtschaft und Religion. Die kompromissbereiten Tibeter gerieten immer weiter ins Hintertreffen. Im März 1959 wurden in Lhasa die Lebensmittel knapp, die von der wachsenden Zahl der chinesischen Kader und Soldaten requiriert wurden. Gleichzeitig drangen immer neue Berichte über Greueltaten der Chinesen aus Osttibet in die Hauptstadt. Gerüchte über eine bevorstehende Entführung des Dalai Lama machten die Runde, bis schließlich alle Appelle zur Gewaltlosigkeit fruchtlos blieben und der Aufstand losbrach. Nach der blutigen Niederschlagung und Flucht des Dalai Lama nahmen die Besatzer keine Rücksichten mehr: Überall im Land wurde der Widerstand rücksichtslos erstickt. Hinrichtungen und Deportationen in Arbeitslager waren alltäglich, andere Tibeter wurden von Hungersnöten hingerafft - Folgen der Zwangskollektivierung und Maos katastrophalem "Sprung nach vorn", der verheerenden neuen Wirtschaftspolitik in ganz China. Schätzungsweise 342.000 Tibeter verhungerten in den Jahren 1959-1979. Alles, was an das alte Tibet und seine Religion erinnerte, war Ziel der Zerstörung. Nicht in den Jahren der Kulturrevolution von 1966-1976, wie sich China heute hinausreden will, sondern bereits vorher wurde die Mehrzahl der religiösen und historischen Monumente Tibets zerstört. Während der Kulturrevolution steigerten sich nochmals Unterdrückung und Zerstörungswut. Tibeter wurden "Thamzings", sogenannten "Kampfsitzungen" unterzogen, in denen sie "konterrevolutionäre Verbrechen" gestehen mussten und durch aufgestachelte Mitgefangene, ja auch unter Zwang durch Familienangehörige, brutal misshandelt wurden. Rote Garden zogen durch das Land und zerstörten planmäßig jene Monumente, die bisher verschont geblieben waren. Bis der damalige Parteichef Hu Yaobang im Jahre 1979 die Situation analysierte und eine gewisse Liberalisierung erlaubte, ist die Bilanz dieser Schreckensjahre international bekannt: 1.200.000 Tibeter, mehr als 10 Prozent der Bevölkerung, hatten ihr Leben durch direkte oder indirekte Folgen der Invasion verloren, zirka 6.000 historische und religiöse Monumente, bis auf ganze zehn, waren zerstört worden.

Die Unterdrückung ist subtiler geworden; Überwachung und Diskriminierung der Tibeter, verbunden mit weiterem Zustrom chinesischer Siedler, ersetzen die grobe Gewalt der Waffe. Dieses wird vom Dalai Lama zutreffend als "kultureller Genozid" bezeichnet. Die Altstadt von Lhasa wurde zur besseren Kontrolle abgerissen, die tibetische Sprache verschwindet aus Schule und Universität, das Entsenden von Kindern in tibetische Schulen im Exil wird verboten, das Aufstellen, ja sogar der Besitz von Fotos des Dalai Lama unterbunden.

Die vom Dalai Lama anerkannte Inkarnation des Panchen Lama, der damals sechsjährige Gedhun Choekyi Nyima, wurde als sechsjähriges Kind im Frühjahr 1995 mitsamt seinen Eltern verschleppt und ist bis heute an einem unbekannten Ort interniert; ihm loyale Mönche verschwinden auf die gleiche Weise. Im Jahre 1998 verzichteten erstmals die USA und die Staaten der Europäischen Union auf einen Resolutionsentwurf gegen China in der UN-Menschenrechtskommission. Gewisse "Fortschritte" bei den Menschenrechten wurden ausgemacht, und man setze auf "Dialog". Dieses dürfte ein Resultat der veränderten Kommunikationspolitik Chinas sein: Während früher offene Gewalt und Abschottung vom Ausland dominierten, werden jetzt internationale Beobachter proaktiv eingeladen. Was man ihnen präsentiert, sind jedoch Scheinwelten, die sie unter ständiger Aufsicht in einem reglementierten Programm besichtigen. Internationalen Menschenrechtsdelegationen, die nach Tibet reisen, werden zum Beispiel "moderne" Gefängnisse gezeigt. Vorher werden die Zellen frisch gestrichen, die Kost aufgebessert, "kritische" Gefangene vorsorglich verlegt und die verbliebenen massiv eingeschüchtert, den Gästen nur "korrekte" Dinge zu berichten. Angesehene Organisationen wie die Internationale Juristenkommission betonen das Recht der Tibeter auf Selbstbestimmung. Der Dalai Lama wird inzwischen trotz chinesischer Drohungen von vielen Staats- und Regierungschefs empfangen, die ihm ihre Sympathie zusichern. Parlamente fordern in Resolutionen ihre Regierungen zur Unterstützung der Tibeter auf - bisher ohne Effekt. Zu gut funktioniert die chinesische Propanganda, zu groß ist die Furcht vor dem potentiellen Wirtschaftsgiganten.

Im Juni 1998 gab es einen Hoffnungsschimmer, als Chinas Präsident Jiang Zemin spontan erklärte, dass die "Tür für Verhandlungen offen" stehe. Der Dalai Lama müsse nur erklären, dass Tibet und Taiwan "unabtrennbare Bestandteile" Chinas seien. Abgesehen von der Absurdität, zu Taiwan Stellung zu nehmen, wurde dieses vom Dalai Lama konstruktiv aufgegriffen. Aber auch diese Hoffnung erlosch, nachdem aus Peking keine positive Reaktion zu einem vorbereiteten Statement der Tibeter avisiert wurde. Stattdessen wurden neue propagandistische Kampagnen gegen die Tibeter im Exil und den Dalai Lama eröffnet. Dieses und das rigorose Vorgehen gegen die eigenen Dissidenten in China wie die Initiatoren einer unabhängigen Partei oder Gewerkschaft, lassen die behaupteten "Fortschritte" bei den Menschenrechten zur Farce werden. Nach 46 Jahren ist die tibetische Kultur nun von irreversibler Zerstörung bedroht. Die Tibeter brauchen mehr als Sympathie, mehr als das Händeschütteln der Staatsmänner für den Dalai Lama, mehr als nostalgische Anhängerschaft eines mystischen "Shangri-La" - sie brauchen tatkräftige Unterstützung. |

Zurück zur Startseite

Diese Seite finden Sie unter: https://tibetflagge.net